江苏省义务教育信息技术课程纲要

(2017年修订)

基础教育课程是国家意志和社会主义核心价值观在基础教育领域的直接体现,承载着教育思想,规定了教育目标和教育内容,在立德树人、人才培养中发挥着核心作用。信息技术的飞速发展,重塑了人们沟通交流的时空观念,不断改变人们的思维与交往模式,为当代社会注入了新的思想与文化内涵。开设信息技术课程,培养青少年的信息素养,提升个体在信息社会的适应力与创造力,是基础教育的重要任务之一。

在课程改革的背景下,构建理念新颖、结构合理、内容适当、切实可行的中小学信息技术课程新体系,既是深入推进素质教育、努力实现教育基本现代化的需要,也是贯彻落实国家科技发展战略、努力提高公民科学技术水平、增强国家自主创新能力、 建设创新型国家的需要。

在新的基础教育课程体系中,信息技术教育是由国家规定、地方组织开发与实施的课程。根据江苏的经济、教育发展的需要,制订江苏省义务教育信息技术课程纲要, 旨在加强信息技术课程建设与实施、切实提高教学质量,为学生的全面发展和个性发展提供更大的空间。现以国务院《全民科学素质行动计划纲要》《新一代人工智能发展规划》,教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》《中小学综合实践活动课程指导纲 要》以及教育部相关文件为指导,制订本纲要。

一、课程性质与基本理念

义务教育信息技术课程是一门以培养学生的信息素养为总目标的必修课程,旨在提升公民的信息素养,增强个体在信息社会的适应力与创造力,对个人发展、国力增强、社会变革有着十分重大的意义。

(一)课程性质

1.基础性

义务教育信息技术课程的基础性主要体现在两个方面:一是信息技术课程以培养学生的信息素养为目标,具有文化教育意义;二是在面向实际应用的过程中,要求学生掌握信息技术的基础知识与基本技能,为培养能适应信息社会发展的创造性人才打下基础。

2.工具性

义务教育信息技术课程具有较为突出的操作性和工具性,旨在使学生掌握常用的信息技术工具,在体验的基础上提高对不同操作系统及应用系统的适应力,适当关注前沿技术,如人工智能技术、机器人技术及物联网技术,提升运用信息技术解决实际问题的能力。

3.实践性

义务教育信息技术课程具有较强的实践性。强调引导学生亲历完整的实践过程,注重课程内容的综合性,超越封闭的单一学科知识体系和固定的课堂教学时空局限,将信息技术与其他学科课程融合起来,面向学生的生活世界,帮助学生建构对世界的完整认识。

4.发展性

义务教育信息技术课程以学生的全面发展为出发点,关注学生学习,以学生的体验、理解、决策、评价等认知活动为基础,在数字化学习与创新实践过程中,逐步培养学生的计算思维,培育信息意识与信息社会责任感,提升学生交流与合作的能力、 解决问题的能力、创新思维的能力,形成精益求精的工匠精神。

(二)课程理念

1.坚持立德树人的课程价值观,培养学生的信息素养

信息素养是当今社会每个公民必备的基本素养。义务教育信息技术课程为每一个学生获得接受信息技术教育的权利提供机会和条件,对公民信息素养的提升具有重大意义。课程以信息素养的培养为核心,面向全体学生,从义务教育的特点出发,引导学生学会有效地使用技术,创新技术设计,认识技术利弊,为学生学会学习、健康生活与终身发展奠定坚实基础。

2.构建合理的课程结构,满足学生个性化发展需求

课程结构应遵循数字化环境发展需要和学生认知特征,满足学生个性化发展需求。课程既坚持学生对信息技术基础知识、基本能力的建构,也强调使学生在学习过程中形成信息意识、感悟信息文化、内化情感态度与价值观。一方面应注重学生对信息及信息技术基础知识、基本技能的主动建构,注重学科思维品质的培育,养成良好 的数字化学习与创新的行为习惯;另一方面,应注重学生对信息社会道德、信息文化的感悟与内化,引导他们形成积极的信息社会责任意识,养成利用计算机和网络进行学习的良好行为习惯。

3.选择合适的课程内容,支撑学生信息素养的发展

信息技术课程内容的选择要体现基础性和时代性。一方面要向学生传授必要的信息技术基础知识,以帮助学生形成与信息素养内在要求相一致的知识与技能结构,感悟信息技术学科方法与学科思想;另一方面,要体现时代性,嵌入学生的已有认知和经历的社会生活,应当充分利用学生生活中的资源、题材和范例组织学生的信息技术学习活动,培养学生运用信息技术解决生活中问题的意识与能力。应充分发挥信息技术本身的优势,拓展学生的视野和活动范围,促进他们参与信息化社会活动,了解与体验现代信息技术发展的最新成果。

4.创设良好的课程实施情境,促进学生信息素养的提升

课程实施要以学生为中心。教师要使用多元的教学策略,为学生创设真实问题和情境,在运用信息技术工具解决具体的生活和学习问题的过程中,逐步引导学生掌握基本技术,使用与创新技术,形成运用技术的责任意识。信息技术的学习可以采取项目引导、任务驱动、主题活动等形式,选取体验学习、模仿学习、游戏学习、探究学习、实验学习、设计学习、问题解决学习等方式,进行个人的、小组的以及多种形式相互融合的学习活动。学习过程应该成为学生充满快乐体验、充满探究挑战的人生经历。

5.重建课程的评价体系,提升数字化学习与创新能力

课程评价要以学科核心素养为依据,利用多元方式跟踪学生的学习过程,采集学习数据,及时反馈学生的学习状况,改进学习,优化教学,评估学业成就。评价体系要体现学生用信息技术学科思维感知世界、思考问题、解决问题的能力;注重情境中的评价和整体性评价,评价工具与评价方式应有利于学生自主和协作地进行问题解决,促进基于项目的学习;应为不同学生提供多元的评价量表,促进学生的数字化学习与创新能力提升,既推动学生个性化发展,又能促进学生信息素养的全面提升。

二、学科核心素养与课程目标

(一)学科核心素养

学科核心素养是学科教育全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务、实现素质教育的重要标志,是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。义务教育信息技术学科核心素养包括信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任等方面。它们是学生在接受信息技术教育过程中逐步形成的信息技术知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的综合表现。

(二)课程目标

义务教育信息技术课程的总体目标是培养学生的信息素养。课程通过提供技术多样、资源丰富的数字化环境,帮助学生掌握信息技术基础、算法、程序设计、机器人技术、物联网技术与人工智能基础知识,了解计算机软硬件知识与基本操作,尝试解决日常生活中数字化表达的常见问题,初步感悟信息技术在人类生产与生活中的重要价值,尝试运用计算思维识别与分析问题,抽象、建模与设计系统性解决方案,在数字化学习与创新实践过程中,了解信息社会的特征,感知人、技术与社会的关系,养成良好的信息意识与行为习惯,初步形成信息社会责任意识,成为数字化时代的合格小公民。

三、课程结构

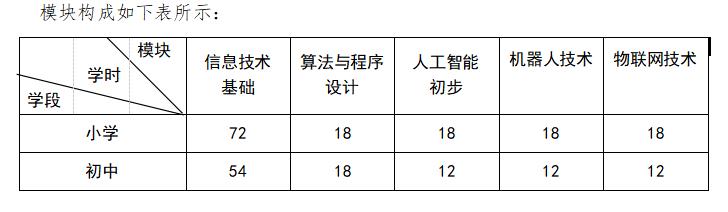

小学和初中阶段的信息技术课程都包括“信息技术基础”“算法与程序设计”“人 工智能初步”“机器人技术”“物联网技术”五个模块。“信息技术基础”小学72学时,初中54学时,“ 算法与程序设计”小学和初中各18学时,“人工智能初步”“机器人技术”“物联网技术”三个模块小学各18学时,初中各12学时。

账号登录

账号登录